Unternehmensübernahme als Gründungsweg

Gründungsformen im Überblick: Welche ist für Sie die richtige Wahl?

„Welche Gründungsform passt wirklich zu mir und zu meinen Zielen?“

Die Entscheidung für die passende Gründungsform ist eine der wichtigsten Weichenstellungen auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Jede Variante hat ihre Chancen und Risiken:

Eine Neugründung bietet Ihnen völlige Gestaltungsfreiheit: Ihre eigene Vision, Ihre eigene Marke, Ihre eigene Unternehmenskultur.

- Vorteile: Innovationsfreiheit, individuelle Ausrichtung.

- Nachteile: lange Anlaufzeiten, hoher Kapitalbedarf, mehr Risiko.

Diese Form eignet sich für Sie, wenn Sie Ihre Idee von Grund auf selbst verwirklichen möchten.

Jedes vierte Unternehmen denkt über

Geschäftsaufgabe nach. Alter ist Hauptgrund.

KFW Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2024

10. Januar 2025

Bei einer Übernahmegründung – etwa durch ein Management-Buy-Out (MBO) oder Management-Buy-In (MBI) – übernehmen Sie ein laufendes Unternehmen.

- Vorteile: bestehende Kundenbasis, eingespielte Abläufe, bekannte Marke.

- Herausforderung: der Spagat zwischen Bewahren und Verändern.

Diese Form ist für Sie besonders interessant, da Umsatz und Marktpräsenz oft ab dem ersten Tag gesichert sind.

Mit Franchising profitieren Sie von etablierten Geschäftsmodellen und umfassender Unterstützung.

- Vorteile: Markenbekanntheit, Schulungen, klare Strukturen.

- Nachteile: laufende Gebühren, eingeschränkte unternehmerische Freiheit.

Franchising eignet sich für Sie, wenn Sie in einem stabilen Rahmen unternehmerisch aktiv werden möchten.

Ein Spin-off entsteht aus einem bestehenden Unternehmen heraus – oft mit Unterstützung der Muttergesellschaft. Sie profitieren von Strukturen und Ressourcen, während Sie neue Märkte erschließen.

Als Intrapreneur entwickeln Sie eigene Ideen innerhalb eines Unternehmens. Sie nutzen bestehende Infrastruktur und Netzwerke, brauchen aber Freiräume. Diese Form eignet sich für Sie, wenn Sie unternehmerisch denken, aber die gefestigte Infrastruktur eines Unternehmens bevorzugen.

Warum Übernahmegründungen für Übernehmer attraktiv sind

Ist eine Unternehmensübernahme für mich der bessere Weg in die Selbstständigkeit?

Viele verbinden Gründungen mit Start-ups, Spin-offs oder Inkubatoren.

Dabei wird eine zentrale Form oft übersehen: die Übernahme eines bestehenden Unternehmens. Diese sogenannte Übernahmegründung kann nicht nur Ihre Risiken verringern, sondern auch Ihren Markteintritt beschleunigen – wird jedoch selten als eigenständige Option erkannt.

Berater, Förderprogramme und Medien konzentrieren sich meist stark auf die klassische Neugründung. Betriebsübernahmen oder Franchise-Modelle werden dagegen selten systematisch betrachtet. Häufig wird eine Übernahme nur dann ins Auge gefasst, wenn ein persönlicher Bezug zum Unternehmen besteht – und nicht aus betriebswirtschaftlicher Perspektive.

Gerade für Sie als Nachfolger mit unternehmerischem Mindset ist die Übernahme jedoch eine strategisch attraktive Option. Sie profitieren von tragfähigen Geschäftsmodellen und bestehenden Strukturen, die Ihnen den Weg in die Selbstständigkeit erheblich erleichtern.

Das institutionelle Umfeld ist bislang wenig auf Übernahmegründungen ausgerichtet. Während Neugründungen meist im Privatkundensegment betreut werden, fallen Nachfolgethemen in den Bereich des Firmenkundengeschäfts – mit anderen Ansprechpartnern und Förderinstrumenten. Das zeigt: Innovation entsteht nicht ausschließlich durch Neugründung. Auch Sie können durch die Modernisierung und Weiterentwicklung eines bestehenden Unternehmens entscheidend zur wirtschaftlichen Dynamik beitragen.

Die Übernahmegründung – auch Unternehmensübernahme oder Nachfolgegründung genannt – ist eine echte Alternative zur Neugründung. Statt ein Unternehmen bei null aufzubauen, setzen Sie auf vorhandene Strukturen. Das reduziert die Risiken und ermöglicht Ihnen einen schnellen Start in die Selbstständigkeit.

Besonders vorteilhaft für Sie sind:

- Vorhandene Strukturen und Prozesse

- Ein erprobtes Geschäftsmodell

- Bestehende Kundenbeziehungen und Lieferantenkontakte

- Ein eingespieltes Team

- Schnellere Umsatzgenerierung ab Tag eins

Bessere Finanzierungschancen durch geringeres Risiko für Banken und Investoren

Eine Übernahmegründung ist kein Selbstläufer. Sie erfordert von Ihnen die Bereitschaft zum Wandel – sowohl strukturell als auch kulturell. Nur wenn das Unternehmen entwicklungsfähig ist und zu Ihrem unternehmerischen Profil passt, lassen sich langfristig Erfolge sichern.

Wichtige Erfolgsfaktoren für Sie sind:

- Kritische Prüfung des Geschäftsmodells

- Analyse der Kundenstruktur und Unternehmenskultur

- Klarer Veränderungswille und eine eigene strategische Vision

Denn was auf den ersten Blick attraktiv wirkt, kann in der Praxis durch starre Strukturen oder mangelnde Innovationskraft zum Problem werden. Wenn Sie jedoch mit klarem Konzept und der Bereitschaft zur Weiterentwicklung starten, können Sie aus der Übernahmegründung eine nachhaltige Erfolgsgeschichte machen.

Wer eine Firma übernimmt statt neugründet, generiert ab Tag 1 Umsatz und trägt oft auch ein geringeres Risiko.

Je nach persönlicher Qualifikation und beruflicher Erfahrung kann es sehr hilfreich sein, sich im Nachfolgeprozess professionelle Unterstützung zu holen. Dafür stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Erste Anlaufstellen sind oft neben den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern auch die Fachhochschule Dresden, die in der Regel kostenfreie Informations- und Beratungsangebote bereithalten. Diese bieten eine gute Grundlage, um sich in das Thema Nachfolge einzuarbeiten und erste Schritte zu planen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine geförderte Beratung in Anspruch zu nehmen. Dabei begleiten erfahrene Beraterinnen und Berater den Prozess individuell – von der ersten Einschätzung bis zur konkreten Umsetzung der Unternehmensübernahme.

Je nach Bundesland gibt es hierfür unterschiedliche Förderprogramme, die ergänzend zur bundeseinheitlichen Förderung angeboten werden. Die Förderdatenbank des Bundes bietet eine praktische Übersicht über die jeweiligen Programme und Konditionen. Wer sich frühzeitig informiert, kann nicht nur von finanziellen Zuschüssen profitieren, sondern auch wertvolles Know-how in den Prozess integrieren. Besonders bei komplexeren Vorhaben oder wenn Unsicherheit über einzelne Schritte besteht, ist die Einbindung externer Expertise ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Finanzierung der Nachfolge-Gründung

Wie kann ich die Finanzierung einer Unternehmensübernahme realistisch planen – und welche Kosten darf ich auf keinen Fall übersehen?

Die Finanzierung sollte parallel mitgedacht werden. Wichtig ist, dass Sicherheiten erst nach Kaufpreiszahlung aus dem übernommenen Unternehmen bestellt werden. Neben Eigen- und Fremdkapital sind auch Mezzanine-Instrumente denkbar – abgestimmt auf Liquiditätslage und Finanzierungskonzept.

Die Finanzierung ist eine der größten Hürden im Nachfolgeprozess.

Selbst wenn Sie ein passendes Unternehmen gefunden haben, scheitern Übernahmen häufig an unzureichendem Eigenkapital oder unrealistischen Vorstellungen zum Kaufpreis.

Frühzeitige Planung und eine strukturierte Vorbereitung (sog. Erwerbs- und Finanzierungskonzept) sind daher entscheidend.

Ein tragfähiger Businessplan bildet die Grundlage für jede Finanzierung und ist Voraussetzung für die Kreditvergabe.

Viele Schwierigkeiten liegen nicht in der Finanzierung selbst, sondern in den Voraussetzungen:

- fehlende Qualifikation des Nachfolgers,

- unzureichende Vorbereitung,

- zu hoher Kaufpreis,

- unrealistische Unternehmensbewertung.

Deshalb sollten Sie sich frühzeitig begleiten lassen und gezielt auf die Finanzierung vorbereiten.

Die Kapitalbedarfsplanung umfasst nicht nur den Kaufpreis. Auch Nebenkosten, Investitionen und Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben müssen berücksichtigt werden. Häufig besteht in übergabereifen Unternehmen ein Investitionsstau, der zusätzliche Kosten verursacht, um Wettbewerbsfähigkeit und Modernisierung sicherzustellen.

Gerade bei einer Unternehmensübernahme ist der Kapitalbedarf oft höher als bei einer Neugründung. Aus der Differenz zwischen Kapitalbedarf und Eigenkapital ergibt sich Ihr Fremdkapitalbedarf – meist gedeckt durch Bankdarlehen und Förderprogramme.

Langfristige Bankkredite

Der Bankkredit ist das zentrale Instrument der Nachfolgefinanzierung. Er bietet Ihnen Kapital zu festen Konditionen, ohne dass die Bank Mitspracherechte erhält. Die Rückzahlung erfolgt jedoch unabhängig vom Geschäftserfolg – inklusive Zinsen.

- Vorteile: Unabhängigkeit in Entscheidungen, planbare Laufzeit.

- Nachteile: geringe Flexibilität, hohe Rückzahlungsverpflichtung.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kreditvergabe

Ihre Bonität entscheidet über den Zugang zu Fremdkapital. Banken bewerten diese im Rahmen eines Ratings. Dabei zählen:

- Ihre kaufmännische und fachliche Qualifikation,

- die Tragfähigkeit Ihres Businessplans,

- die Höhe des eingebrachten Eigenkapitals.

Zusätzliche Sicherheiten wie Lebensversicherungen oder Immobilien werden fast immer verlangt. Spätestens seit Basel II und III legen Banken noch mehr Wert auf eine solide Eigenkapitalbasis.

Fazit: Vorbereitung ist alles

Eine erfolgreiche Nachfolgefinanzierung setzt auf:

- einen realistischen Businessplan,

- eine klare Kapitalbedarfsplanung,

- ausreichende Sicherheiten und

- eine gute Vorbereitung auf das Bankgespräch.

Je besser Sie fachlich, finanziell und konzeptionell aufgestellt sind, desto größer sind Ihre Chancen, die Finanzierung erfolgreich zu sichern. Sind Sie bereit, diese Anforderungen zu erfüllen?

| Vorteile | Nachteile |

|

|

Öffentliche Förderungen

Neben klassischen Bankkrediten spielen öffentliche Förderprogramme eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung Ihrer Unternehmensübernahme. Auch wenn es sich häufig um allgemeine Gründerförderungen handelt, können Sie diese gezielt als Nachfolgegründer nutzen – sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene.

Förderprogramme von Bund und Ländern

Zu den bekanntesten Angeboten der KfW gehören beispielsweise der ERP-Gründerkredit – StartGeld und der ERP-Gründerkredit – Universell. Eine besondere Rolle spielt das ERP-Kapital für Gründung. Dieses Nachrangdarlehen wird wie Eigenkapital gewertet und kann Ihre Finanzierungsbasis erheblich stärken.

Darüber hinaus bieten auch die Bundesländer eigene Förderprogramme an. Viele dieser Programme lassen sich mit Bundesmitteln kombinieren, sodass Sie eine individuell passende Finanzierungsstruktur aufbauen können.

Ihre Vorteile durch Förderdarlehen

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:

- günstige Zinssätze

- tilgungsfreie Anlaufjahre

- bessere Planung Ihrer Liquidität

Eine Voraussetzung ist jedoch – mit Ausnahme von Nachrangdarlehen – die Stellung banküblicher Sicherheiten. Sollten Sie diese nicht vollständig erbringen können, unterstützen Sie Bürgschaftsbanken, die bis zu 80 % des Kreditbetrags absichern und so Ihre Finanzierung ermöglichen.

Eigenkapitalbasis gezielt stärken

Neben Förderdarlehen können Sie auch Ihre Eigenkapitalbasis durch stille Beteiligungen erweitern. Hier bieten insbesondere Mittelständische Beteiligungsgesellschaften passende Lösungen an. Der Vorteil: Sie erhöhen damit Ihre Bonität und verbessern Ihre Chancen auf weitere Kredite – und das ohne eigene Sicherheiten.

Antragstellung und Orientierung

Wichtig ist: Beginnen Sie erst nach der Antragstellung mit Ihrem Projekt. Andernfalls riskieren Sie den Verlust der Fördermittel. Da der sogenannte Förderdschungel schnell unübersichtlich wird, lohnt sich die Unterstützung durch einen Fördermittelberater. Erste Orientierung liefert Ihnen zudem die BMWK-Förderdatenbank.

| Vorteile | Nachteile |

|

|

Wenn Sie als potenzieller Unternehmensnachfolger die fachlichen und kaufmännischen Voraussetzungen erfüllen und ein tragfähiges Übernahmekonzept vorlegen, stehen Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Finanzierung grundsätzlich gut. In diesem Fall gelten sowohl langfristige Bankkredite als auch öffentliche Fördermittel als gut verfügbar.

Herausfordernd wird es jedoch häufig bei den Themen Eigenkapital und Kreditsicherheiten – zwei Punkte, an denen gerade Existenzgründer oft an ihre Grenzen stoßen. Hier können öffentliche Bürgschaften, stille Beteiligungen oder zinsgünstige Darlehen entscheidend helfen, Ihre Finanzierungslücke zu schließen. Werden solche Mittel in Ihre Finanzierungsstruktur eingebaut, erhöht sich in der Regel auch die Bereitschaft Ihrer Hausbank, die Übernahme mitzutragen.

Allerdings zeigt die Praxis, dass Hausbanken staatlich geförderte Programme nicht immer aktiv anbieten, da sie eigene Kreditprodukte bevorzugen. Das bedeutet für Sie: Seien Sie selbst gut informiert und fragen Sie gezielt nach passenden Fördermitteln. Viele Übernehmer kennen die Vielzahl an Fördermöglichkeiten gar nicht.

Daher ist eine verständliche, transparente Kommunikation zu diesen Angeboten besonders wichtig. Nur wenn Sie wissen, welche Optionen Sie haben – und wie diese funktionieren – können Sie die für Sie passende Finanzierungsstrategie aufstellen. Fördermittelberater oder Plattformen wie die BMWK-Förderdatenbank bieten hierfür wertvolle Unterstützung.

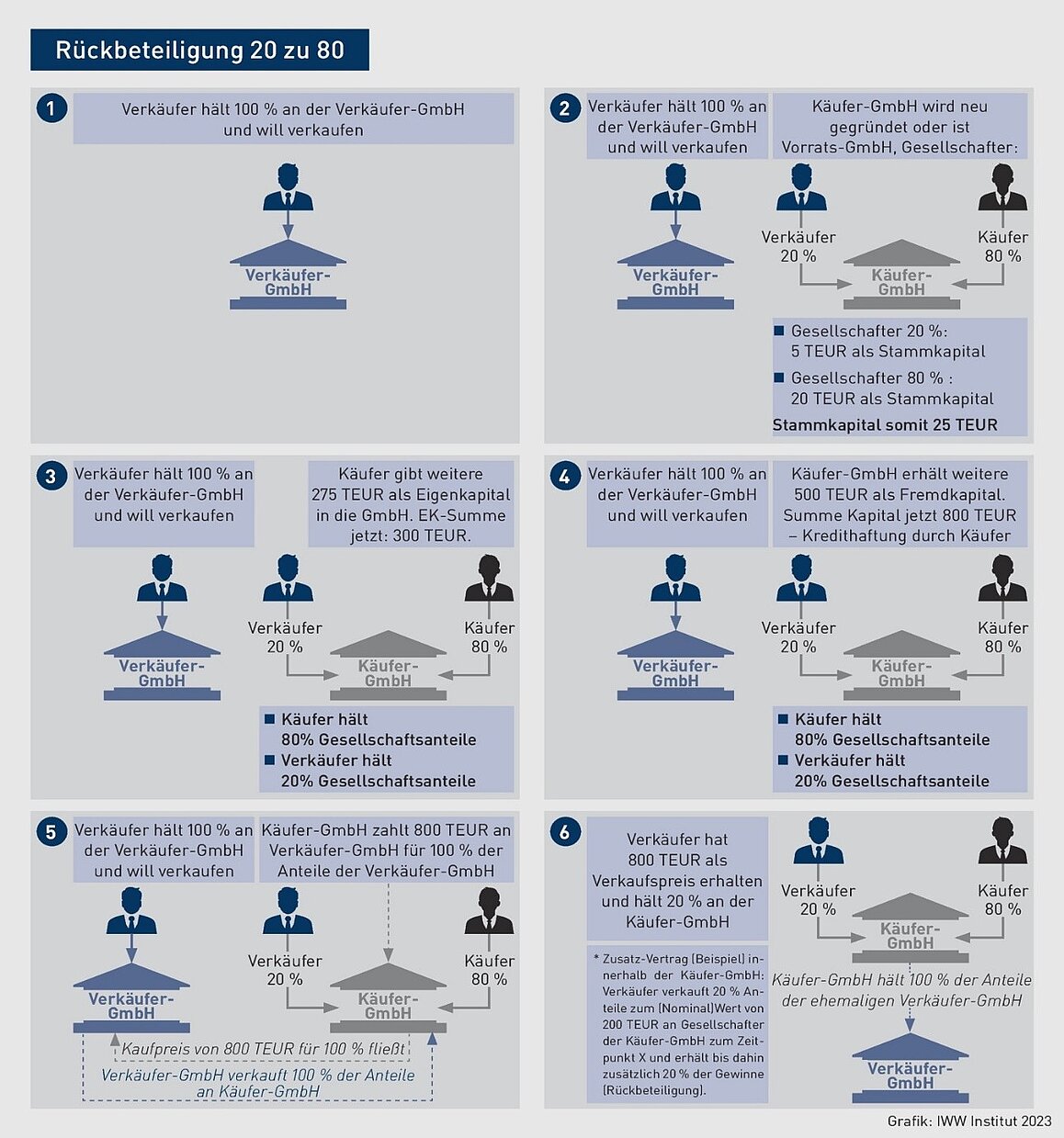

Rückbeteiligung beim Unternehmenskauf: Finanzierungslücken clever schließen

„Wie kann ich trotz begrenztem Eigenkapital ein Unternehmen kaufen?“

Häufig reicht das Eigenkapital nicht aus, und Banken decken nur einen Teil des Kaufpreises ab. Eine Rückbeteiligung des Verkäufers kann in diesem Fall den entscheidenden Unterschied machen. Sie schließt nicht nur die Finanzierungslücke, sondern schafft zusätzliches Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer. Außerdem vermittelt sie Sicherheit, weil der Verkäufer signalisiert, dass er weiter an das Unternehmen glaubt.

Gerade für Nachfolger, die zum ersten Mal ein Unternehmen übernehmen, bietet die Rückbeteiligung eine wertvolle Übergangslösung: Sie entlastet finanziell, schafft Zeit für Investitionen und sorgt für einen kontinuierlichen Wissenstransfer.

Was bedeutet Rückbeteiligung?

Bei einer Rückbeteiligung behält der Verkäufer einen Teil des Kaufpreises als Beteiligung am Unternehmen zurück. Für Sie als Käufer bedeutet das: Sie zahlen weniger sofort und gewinnen Zeit, das Unternehmen mit Ihren Mitteln weiterzuentwickeln. Gleichzeitig trägt der Verkäufer ein Stück Risiko mit – und bleibt für eine Übergangszeit unternehmerisch verbunden.

Praxisbeispiel:

Sie möchten ein Unternehmen für 850.000 EUR erwerben.

- Ihr Eigenkapital: 250.000 EUR

- Bankkredit: 450.000 EUR

- Offene Lücke: 150.000 EUR

Der Verkäufer erklärt sich bereit, diese Lücke über eine Rückbeteiligung zu schließen. Sie übernehmen zunächst 85 % der Anteile, während der Verkäufer 15 % behält. Nach fünf Jahren kaufen Sie dessen Anteil zu einem fest vereinbarten Preis zurück. Für Sie entsteht Planungssicherheit, und die Finanzierung wird trotz Eigenkapitallücke möglich.

Solche Modelle sind in der Praxis häufiger, als man denkt. Sie erfordern jedoch ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen und klare vertragliche Vereinbarungen, damit beide Seiten profitieren.

Unterschiedliche Modelle der Rückbeteiligung

Eine Rückbeteiligung lässt sich auf verschiedene Arten gestalten:

- Gestundeter Kaufpreis: Sie zahlen zunächst nur einen Teil, der Rest wird als nachgelagerte Forderung vertraglich fixiert.

- Stille Beteiligung: Der Verkäufer investiert einen Teil des Kaufpreises in Ihre Gesellschaft, tritt jedoch nicht nach außen auf. Er erhält dafür regelmäßige Gewinnbeteiligungen.

- Minderheitsbeteiligung: Der Verkäufer bleibt als Gesellschafter beteiligt, bis Sie seinen Anteil zurückkaufen.

Darüber hinaus gibt es Mischformen, bei denen Elemente mehrerer Varianten kombiniert werden. So können Sie zum Beispiel mit einem Teil des Kaufpreises eine stille Beteiligung abbilden, während ein anderer Teil als Forderung bestehen bleibt.

Die Wahl hängt davon ab, wie viel Flexibilität, Mitspracherecht und Kapital beide Seiten wünschen. Wichtig ist, dass Sie die Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle im Detail verstehen, bevor Sie sich festlegen.

Chancen und Risiken für Sie als Käufer

Eine Rückbeteiligung eröffnet Ihnen interessante Vorteile:

- Sie können ein Unternehmen übernehmen, ohne den Kaufpreis sofort vollständig aufzubringen.

- Sie behalten finanziellen Spielraum für Investitionen und Wachstum.

- Sie profitieren von Vertrauen und Know-how des Verkäufers in der Übergangszeit.

- Sie gewinnen mehr Zeit, um das Unternehmen in die gewünschte Richtung zu entwickeln.

Es gibt jedoch auch Risiken:

- Der Verkäufer bleibt als Mitgesellschafter oder stiller Teilhaber im Unternehmen – Entscheidungen können dadurch länger dauern.

- Rückbeteiligungen erhöhen oft die Gesamtverschuldung, die Sie langfristig tragen müssen.

- Steuerliche und rechtliche Fragen (Gewinnverteilung, Bilanzierung, Exit-Regelungen) müssen sorgfältig geklärt werden.

- Konflikte können entstehen, wenn Verkäufer und Käufer unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens haben.

Gerade dieser letzte Punkt darf nicht unterschätzt werden: Eine Rückbeteiligung bedeutet auch, dass Sie in gewisser Weise ein gemeinsames Projekt mit dem Verkäufer eingehen – zumindest für eine Übergangszeit.

Tipps für Käufer

Damit eine Rückbeteiligung für Sie zum Erfolg wird, sollten Sie:

- Ihre finanzielle Belastbarkeit realistisch einschätzen.

- Frühzeitig steuerliche und rechtliche Beratung einholen.

- Mit dem Verkäufer klare Regeln über Einfluss, Rückkaufsmodalitäten und Exit-Szenarien vereinbaren.

- Eine Notfallstrategie vorbereiten, falls die erwarteten Ergebnisse nicht eintreten.

- Prüfen, ob das Modell zur eigenen persönlichen Lebensplanung passt – sowohl finanziell als auch zeitlich.

- Sicherstellen, dass die Kommunikation mit dem Verkäufer offen und vertrauensvoll bleibt.

Darüber hinaus ist es sinnvoll, Referenzen einzuholen oder sich mit Käufern auszutauschen, die bereits Erfahrungen mit Rückbeteiligungen gesammelt haben. So vermeiden Sie typische Stolperfallen und lernen, welche Regelungen sich in der Praxis bewährt haben.

Fazit: Rückbeteiligung als Chance für Ihre Nachfolge

Mit einer Rückbeteiligung erhalten Sie die Möglichkeit, ein Unternehmen auch mit begrenztem Kapital zu übernehmen. Gleichzeitig sichern Sie sich durch die zeitweise Einbindung des Verkäufers zusätzliche Erfahrung und Vertrauen. Entscheidend ist, dass Sie die Vertragsgestaltung klar und vorausschauend regeln.

Wenn Sie diese Finanzierungsoption durchdacht einsetzen, schaffen Sie sich nicht nur die Basis für einen erfolgreichen Unternehmenskauf, sondern auch für eine stabile Weiterentwicklung in den ersten Jahren. Die Rückbeteiligung kann somit mehr sein als nur eine Brücke zur Finanzierung – sie ist auch ein Instrument zur strategischen Partnerschaft.

Dann kann die Rückbeteiligung der Schlüssel sein, um Ihre unternehmerischen Ziele erfolgreich zu verwirklichen und eine nachhaltige Nachfolge zu gestalten.